Der Kannenfeldpark ist heute mit rund 9 Hektaren die grösste Parkanlage Basels. Er bietet nebst einer vielfältigen Flora - besonders die Baumarten und -sorten - verschiedene Freizeitangebote für Erholung und sportliche Aktivitäten:

- Spielinseln für Kinder

- ein Freilichttheater

- einen Rosengarten

- Rundweg, der sich als Spazier- und Joggingstrecke anbietet

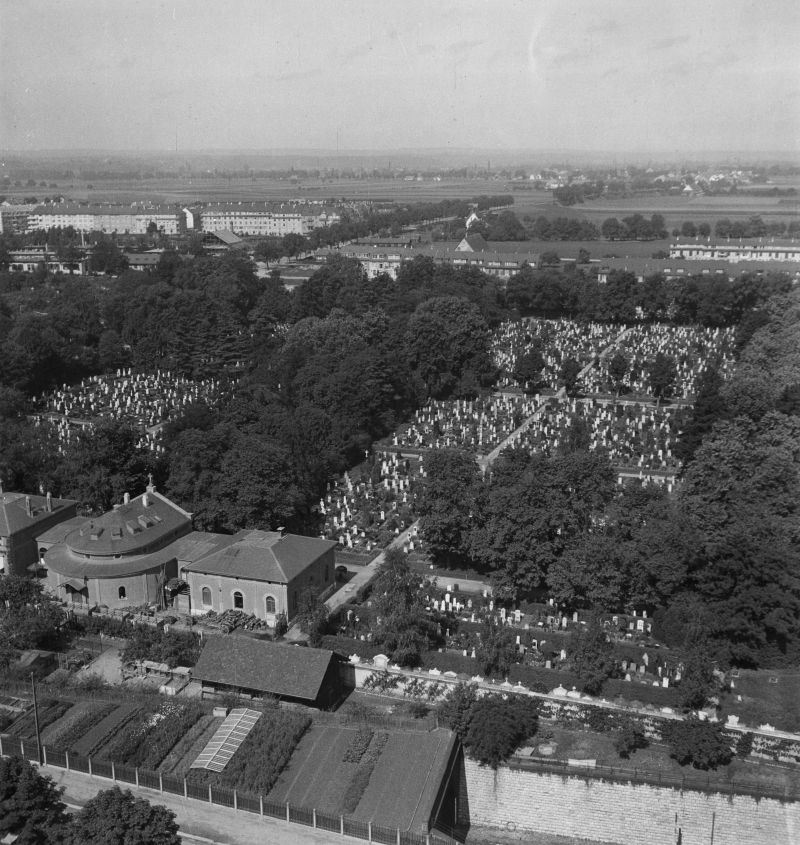

Vor der Umwandlung in einen öffentlichen Park wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt und diente anschliessend bis zur Schliessung 1952 als Friedhof. Der Name Kannenfeld geht auf den Wirt des Gasthauses "Zur Kanne" zurück. Er bewirtschaftete das Land und hielt dort seine Enten. Eine Erinnerung daran findet sich im Namen der Entenweidstrasse.

Geschichte

Basel stand wie viele Städte immer wieder vor der Herausforderung ihre (christlichen) Toten innerhalb der Stadtmauern zu bestatten - idealerweise an einem zugänglichen und sicheren Ort, meist in der Nähe von Kirchen. Klagen über profanes und pietätloses Verhalten der Bevölkerung auf den Friedhöfen zeigen jedoch, dass dies mit Schwierigkeiten verbunden war. Mit dem Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert drängte sich diese Problematik mit einer Vehemenz auf, sodass man in den 1860er beschloss, neue und grössere Friedhöfe ausserhalb der Stadt anzulegen. Dies initiierte die Projekte "Gottesäcker Wolf und Kannenfeld".

Als Bauinspektor legte Amadeus Merian (1808-1889) Pläne vor, die in der Form jedoch nie realisiert wurden. Ursprünglich war geplant, den Friedhof mit einer eigenen Kirche auszustatten, was aber verworfen wurde. Bis heute sind die Grundzüge mit seinen breiten Wegen und seinen Baumalleen geblieben, wobei die Stadtgärtnerei viele Bäume nach der Sturmnacht Juli 2023 fällen musste. Nach Genehmigung der finalen Pläne wurde der Gottesacker Kannenfeld von 1867-1868 ausgehoben. Dies wurde jedoch sowohl von der katholischen wie reformierten Kirche kritisiert. Der lange, beschwerliche Weg sei nicht geeignet, den Verstorbenen und ihren Angehörigen einen ihnen angemessenen Begräbniszug zu ermöglichen.

In der Mitte des Friedhofs, der am 3. Juni 1868 eingeweiht wurde, befanden sich schlichte Gräber, während entlang der Umrandung Familiengräber angelegt wurden. Als erster Mensch wurde der Basler Maler Johann Jakob Neustück (1799-1867) bestattet.

1932 eröffnete Basel den Friedhof Hörnli als zentralen Bestattungsort für die Bevölkerung und stellte auf den meisten anderen aktive Grablegungen ein, ebenfalls auf dem Kannenfeld. Seine Gräber blieben noch für 20 Jahre erhalten, bevor die Stadt 1951 beschloss, den Friedhof in einen öffentlichen Park umzuwandeln. Ein Jahr später setzte man den Plan um, unter heftiger Kritik der Bevölkerung. Für die Umbettung ihrer Verstorbenen blieb den Angehörigen damit nur eine begrenzte Zeit, und vielen fehlten die finanziellen Mittel dafür.

Die zurückgebliebenen Grabsteine nutzte die Stadt für verschiedene Bauvorhaben, darunter für den Rheinhafen, das Wiesenbord der Langen Erle und den Parkplatz beim Stadion St. Jakob.

Denkmäler und Skulpturen

Einige Skulpturen des Kannenfeldparks erinnern an die ursprüngliche Nutzung als Friedhof. Sie sind Teil des Hauptportals: vier Statuen, die Moses, Daniel, Johannes und Paulus darstellen. Ernst Stückelberg (1831-1903) entwarf die Skulpturen der biblischen Figuren und zwei Bildhauer setzten seinen Entwurf in Stein um: Heinrich Ruf (1825-1883) die Propheten Moses und Daniel und Rudolf Heinrich Meili (1827-1882) die Apostel Johannes und Paulus.

In der Nähe des unteren Eingangs - an der Flughafenstrasse - steht das französische Memorial Monument aux morts. Es wurde ursprünglich zu Ehren der Verstorbenen der Bourbaki-Armee errichtet, die 1871 in die Schweiz flüchtete und in Basel interniert wurde (Deutsch-Französischer Krieg: 1870/71). Heute wird am Denkmal jährlich im November der Gefallenen dreier Kriege gedacht: des Deutsch-Französischen Krieges, 1870/71, des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Der Gedenktag fällt in den Zeitraum um den 11. November, da an diesem Datum 1918 der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, der das Ende des Ersten Weltkriegs markierte. In Frankreich wird seither der Armistice 1918 als nationaler Gedenktag begangen.

An einem der Seitenwege steht ein ägyptisierender Grabstein, der unter dem Namen "Pfludder-Tempelchen" bekannt ist. Es handelt sich um das Grabmal Johann Jakob Merians (1826-1892, Professor für Klassische Philologie an der Universität Basel).

Zu den neuen Parkskulpturen gehören jene acht, die in der Rondelle nahe des Hauptportals stehen. Sie fanden dank dem damaligen Leiter der Stadtgärtnerei Richard Arioli (1904-1990) 1958 und dem Basler Kunstkredit als Spielsteine im Park ihren Platz und wurden von regionalen Künstlern geschaffen:

Im Vordergrund: Albertine - Lorenz Balmer (1916-2004)

Im Hintergrund: Seehund - Albert Stürchler

Im Vordergrund: Katze - Albert Stürchler (1914–2001)

Im Hintergrund: Vogel II - Vera Scholz von Reitzenstein

Im Vordergrund: s'Briggli - Fritz Bürgin (1917-2003)

Im Hintergrund: Spielhund - Willy Burger (1901–1974)

Im Vordergrund: Vogel - Vera Scholz von Reitzenstein (1924–2018)

Im Hintergrund: Dra-Dri-Druff - Ernesto Oeschger (1931-2022)

Der lachende Riese des Bildhauers Markus Böhmer begrüsst die Parkbesucher seit 1990, den er im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel „Welt der Mythen“ erschuf.

Den Brunnen beim Polizeiposten Kannenfeld ziert eine Plastik (1962, Ohne Titel), ebenfalls Vera Scholz von Reitzenstein.

Der Kannenfeldpark ist zudem Schauplatz eines Verbrechens im Krimi "Hunkeler in der Wildnis"1.

Einzelnachweise

- ↑ Hansjörg Schneider, Hunkeler in der Wildnis. Der zehnte Fall (2020), Diogenes Verlag

Autor*in der ersten Version: Nathalie Wüthrich, 10/04/2025

Bibliografie

Literatur

- Verena Eggmann, Bernd Steiner, Kannenfeld - Wie die Toten zu den Lebenden kamen und ein Riese zu einem Park. Eine Basler Geschichte (1998).

- Sibylle Meyrat, Der lange Weg zum Zentralfriedhof - Ein Blick in die Geschichte; in: Peter Gabriel, Franz Osswald (Hrsgs.), Am Ende des Weges blüht der Garten der Ewigkeit. 75 Jahre Friedhof am Hörnli - Bestattungskultur im Kanton Basel-Stadt (2007), S. 16-79.

- Roger Jean Rebman, Vom Kirchhof zum Hörnli: die Basler Friedhofgeschichte; in: Stadtgärtnerei, und Basel-Stadt Stadtgärtnerei, 150 Jahre grün : Jubiläumsbuch der Stadtgärtnerei Basel. Basel: Verlag Martin + Schaub (2012), S. 74-79.

- E-Mailkorrespondenz mit Susanne Winkler, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur, Fachstelle Gartendenkmalpflege, Stadtgärtnerei Basel-Stadt

Presse

- Dominik Heitz, Vom Grabmal zum "Pfludder-Tempelchen", BZ online (21.06.2020), (Zugriff am: 31.03.2025).

- Martin Stohler, Vom Gottesacker zum Sandkasten, Tageswoche (14.04.2014); (Zugriff am: 31.03.2025).

Online-Quellen

- Stadtgärtnerei Basel, Gehölzführer: Ein bäumiger Rundgang durch den Kannenfeldpark (17.12.2024), (Zugriff am: 01.04.2025).

- Roger Jean Rebman, Der Gottesacker Kannenfeldpark; Altbasel.ch: Historisches Basel online (15.04.2003), (Zugriff am: 31.03.2025).

- Neutraler Quartierverein Kannenfeldpark, Der lachende Riese (s.d.), (Zugriff am: 31.30.2025 ).

- Stadtgärtnerei Basel-Stadt, Kannenfeldpark (14.08.2024), (Zugriff am: 31.03.2025).

- Simon Leuenberger, Kannenfeldpark ab Donnerstag wieder sicher; Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt (18.07.2023), Zugriff am: 01.04.2025).

- Roger Jean Rebman, Gedenken am Monument aux morts am 08.11.2013; Altbasel.ch: Historisches Basel online (s.d.); (Zugriff am: 01.04.2025).

- Jürg-Peter Lienhard, Waffenstillstandsfeier im Kannenfeldpark; webjournal.ch (15.11.2009), (Zugriff am: 31.03.2025).

- Gabriela Burkhalter, Richard Arioli, The PlaygroundProject Architektur für Kinder (s.d.), (Zugriff am: 31.03.2025).

- Hochbauamt Basel-Stadt, Kunst im öffentlichen Raum, Geoportal der Stadt Basel (13.11.2024), (Zugriff am: 31.03.2025).

- Verschwundenes Basel, Der Kannenfeld - vom Friedhof zum beliebten Stadtpark (27.08.2023), (Zugriff am: 31.03.2025).

Bildnachweis

- Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, Staatsarchiv, Stadtansicht: Friedhof Kannenfeld, aufgenommen ab dem Kirchturm der St. Anton-Kirche; Signatur: StABS, BSL 1060c 3/10/101B (1930-1935); (Zugriff am: 31.03.2025).

- Bilder 1-5: Fotografien der Autorin

Zitiervorschlag

Nathalie Wüthrich, «Kannenfeldpark», Lexikon des Jura / Dictionnaire du Jura (DIJU), https://www.diju.ch/d/notices/detail/1004012-kannenfeldpark, Stand: 16/02/2026.